精神保健福祉士国家試験を受けるに当たり過去問に手を付け始めたころは、じつは全くといっていいほど点が取れませんでした。

「こんなん知らん。。。」の連続です。

国家試験は中途半端な知識では到底太刀打ちできません。

始めは特にノートを作るつもりはありませんでしたが、最終的にノートを作ったことで全体の理解度がぐっと上がりました。

今回は、合格までの自主勉強法を、作成したノートを中心にご紹介します。

自分だけの1冊を手に入れる

勉強法は人それぞれなので、全員におすすめするわけではありません。

読んでみて、自分に合いそうだなと思ったらぜひお試しください。

ノートを作った理由は、知識を点としてではなく体系的に覚えたいと思ったからです。

あいまいな記憶や、中途半端な覚え方をしていれば何度でも同じ個所でつまずきます。

それが嫌で私はノートを作りました。

試験当日は、分厚いテキスト類は一切持たずに、自分のノートと専門学校で配布されたプリント数枚を持って会場に向かいました。

本番はその年の合格基準点を大幅に上回り、正答率7割で合格を勝ち取りました。

ノートの作り方例

ノートの作り方例は次の3段階です。これをくり返すことで弱点が強化されて知識の定着につながります。

①弱点あぶりだし

↓

②トピックまとめ

↓

③間違えたら追記

弱点あぶりだし

ずばり間違えたところが弱点です。

何度もつまずくところ、記憶があいまいな分野を拾ってください。

ただし、たった1回限りの出題やどう見ても大勢が間違えるような問題は、学習効率が悪いため試験対策として時間をかける必要はありません。

トピックまとめ

書き方は自由です。

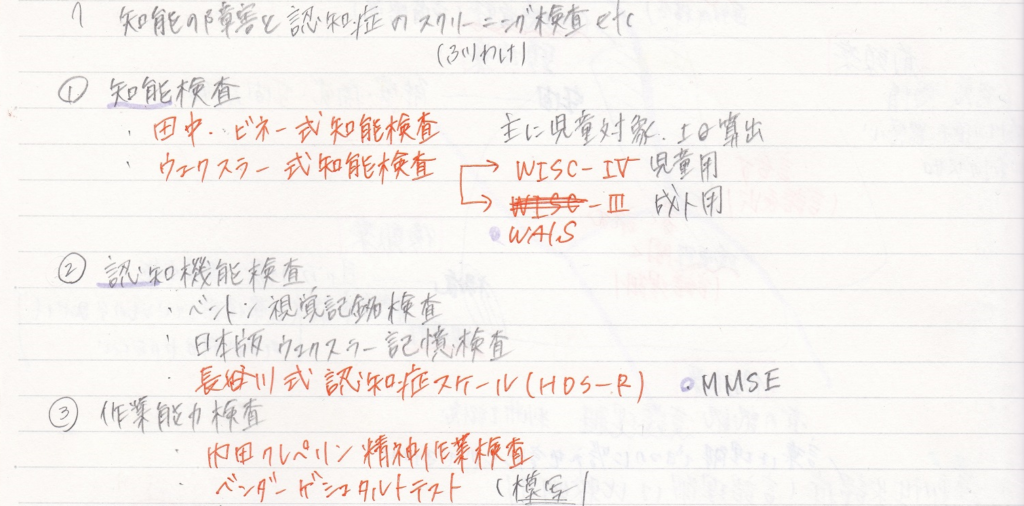

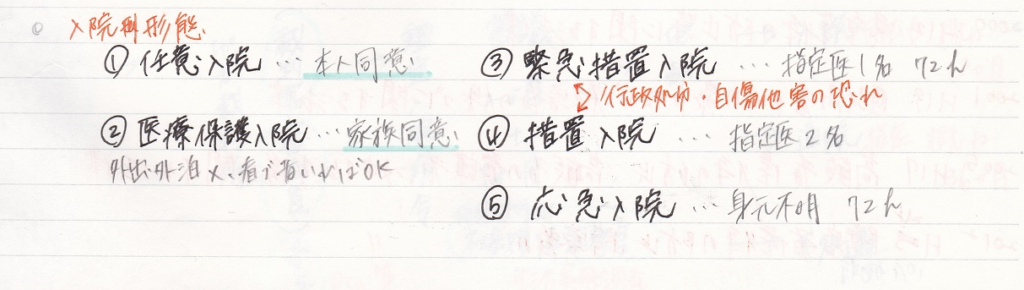

上記写真は、心理学的検査についてまとめた例です。

私の場合は、図にしたり、用語と概要をセットにして覚えました。

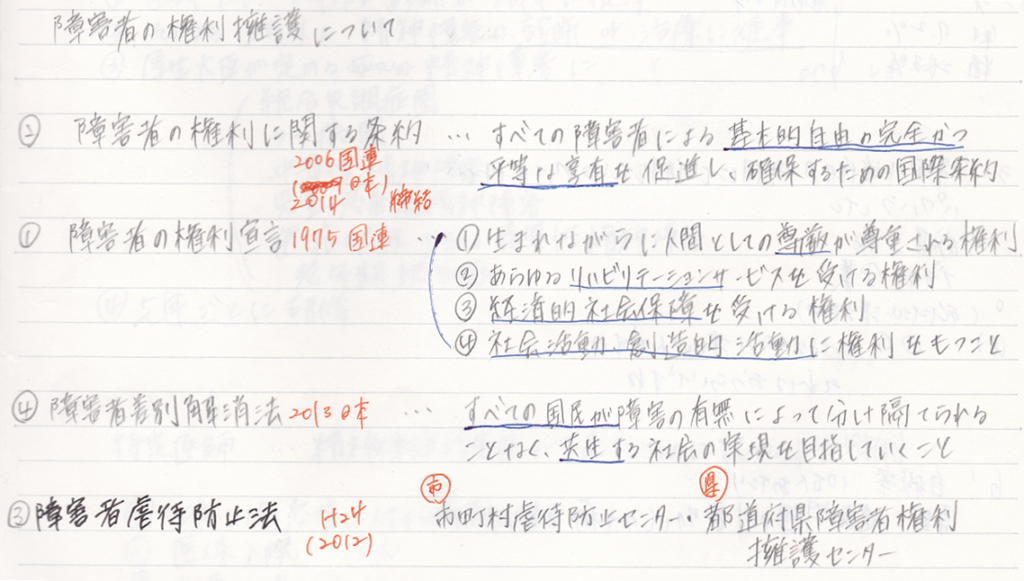

歴史は流れをまとめることにより、点で覚えた記憶が全体とつながりより理解が深まりました。

間違えたら追記

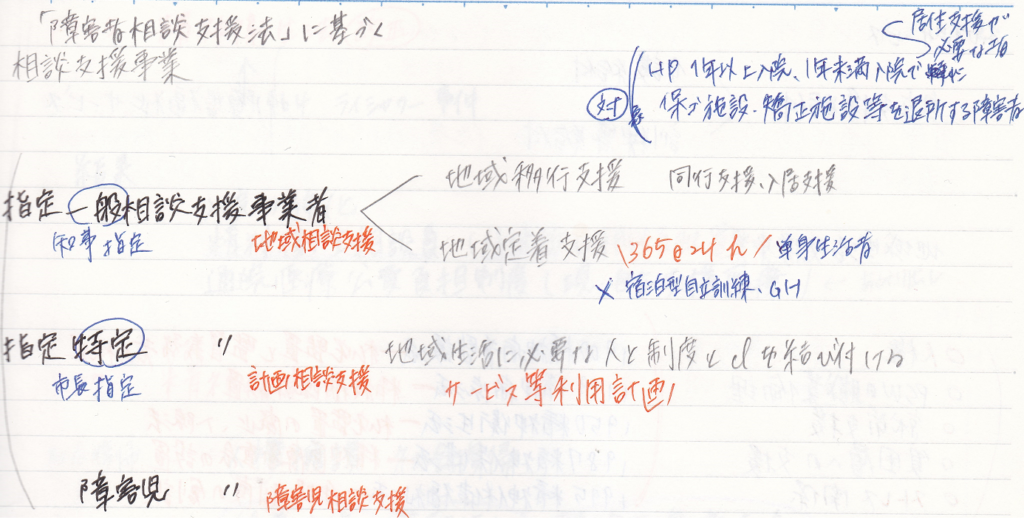

相談支援事業についてまとめた部分です。

青色の下線部分が、後に追記した箇所になります。

ノートは試験直前まで進化していきます。

いったんまとめたものでも、間違えたら色を変えるなどして追記しました。

上記はあくまで私個人の勉強法です。

時間と手間はかかりますが、私自身はあまりそう感じませんでした。

逆にそれまであいまいだった点と点の知識がつながり「やっと覚えた!」という実感につながりました。

ご自身にぴったりの勉強法が見つかることを願っています!